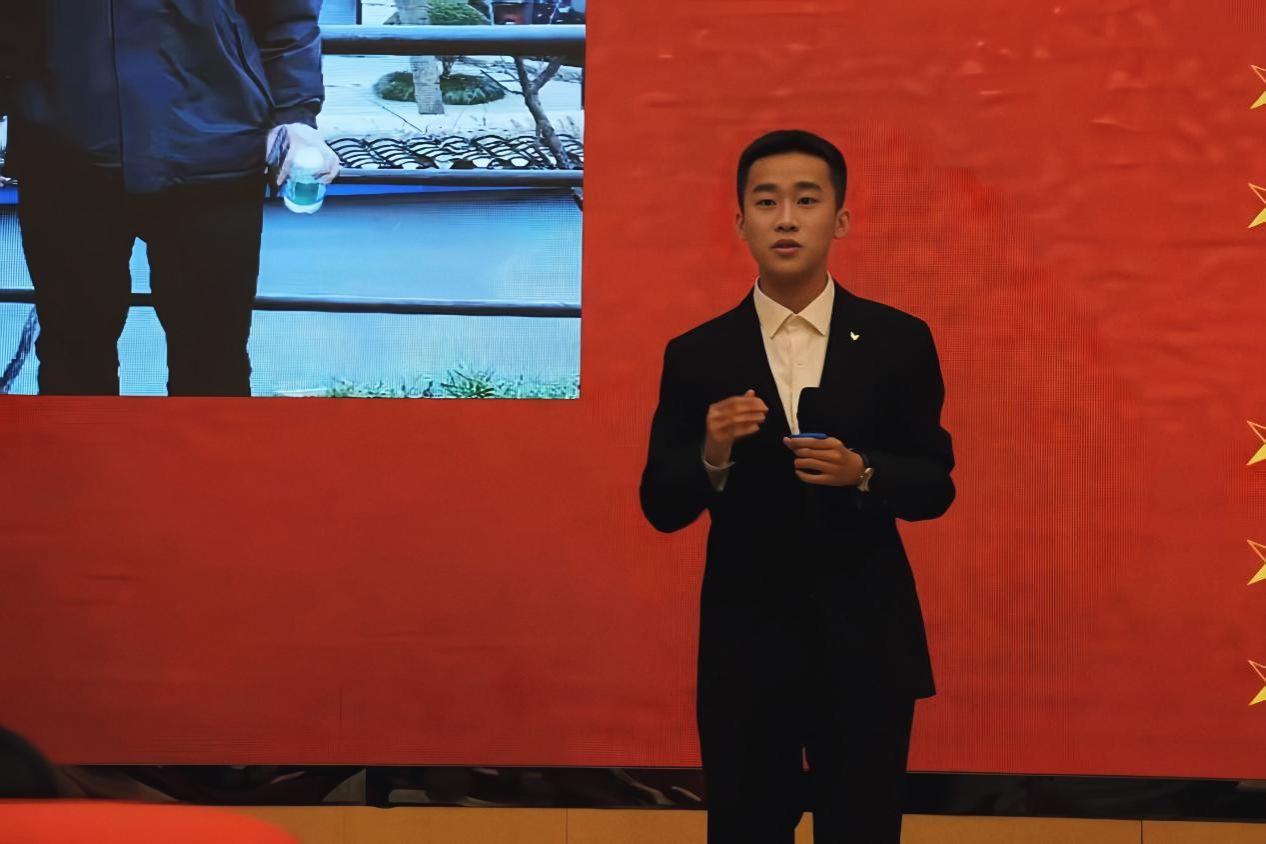

青春如歌,奋斗是最动人的旋律;理想如帆,行动是最强劲的风向。在宜宾学院临港校区的象牙塔里,一位青年用四年的耕耘诠释了“优秀”的深层含义——他既是国家奖学金的“获得者”,也是全国顶级竞赛的“摘冠人”;既是学生工作的“多面手”,更是理想信念的“践行者”。他就是来自经济与工商管理学院的谢煜阳,用行动证明:真正的成长,源于对每一寸光阴的敬畏,对每一份热爱的坚守。

以“系统思维”破题:高效能者的时间哲学

当被问及如何在学业、竞赛与学生工作中游刃有余时,谢煜阳的回答充满理工科生的逻辑美感:“时间不是挤出来的,而是设计出来的。”

他说自己有三个计划法——“日计划“周计划”“月计划”。日计划以“四象限法则”为基底,将任务按轻重缓急纳入“战略攻坚”“战术执行”“协同补位”“弹性缓冲”四大模块,以此分清事情主次;周计划依托“甘特图追踪法”,每周日进行“复盘”并作出总结;月计划则深度融合将大目标拆解为多项小目标去完成了。凭借这一方法,他做到了学业成绩和竞赛齐头并进。“时间就像积木,搭对结构才能稳当又高效。”他合上日程本,赶往下一个“设计好的时段”。

以“极限突破”立骨:竞赛场上的破局智慧

谈及荣誉背后的真谛,谢煜阳认为:“竞赛真正的对手,是心底那面映照怯懦与惯性的镜子。”

当团队因算法误差濒临崩溃时,他反而在失败中顿悟,主动去解决问题,而不是在一旁自怨自艾,算法模型中出现的报错在他眼中变成了自我突破的催化剂。

这一感悟让他懂得了直面困难:痴迷于挑战问题中的精神嬗变。汗水浸透稿纸滋长的韧性,数据废墟里重建的清醒,团队掌心传递的温热,皆成为刺破“安全阈值”的刃。

以“价值锚点”铸魂:成长路上的精神灯塔

“跟对人,做对事——这六个字是我的指南针。”谢煜阳深情回忆道。大二时,在学长的带领下参加了许多竞赛,每当他要坚持不下去时,学长都会来鼓励他,锻炼他的能力,他也继续咬牙坚持,学长给他讲了许多他自己奋斗的故事,谢煜阳从中汲取了许多经验,树立了自己的价值观,这些经验也将随着他在成长的路上继续前进。

“成长往往存在于过程,而非追逐终点的喝彩。”他曾将“今日多读懂一篇文献”这类看似微不足道的自我胜利写在便签上。如今纸页蜷曲成蝶,沙沙诉说着:真正的突围,是承认自己正以毫米之姿推移山岳。

他笑称跨界探索如“云朵的迁徙”——七分扎根专业土壤,三分化作雨露漫游。对于母校,他送上质朴的祝福:“愿每个学子都能在这里找到属于自己的‘星辰坐标系’,既有脚踏实地的定力,也有仰望星空的勇气。”

(供稿/学生记者杨铭烨 刘世珅 受访者供图 终审/张青 编辑/王颖 制作/余俊言)